Kaufberater e Gitarre

© PPVMEDIEN 2009

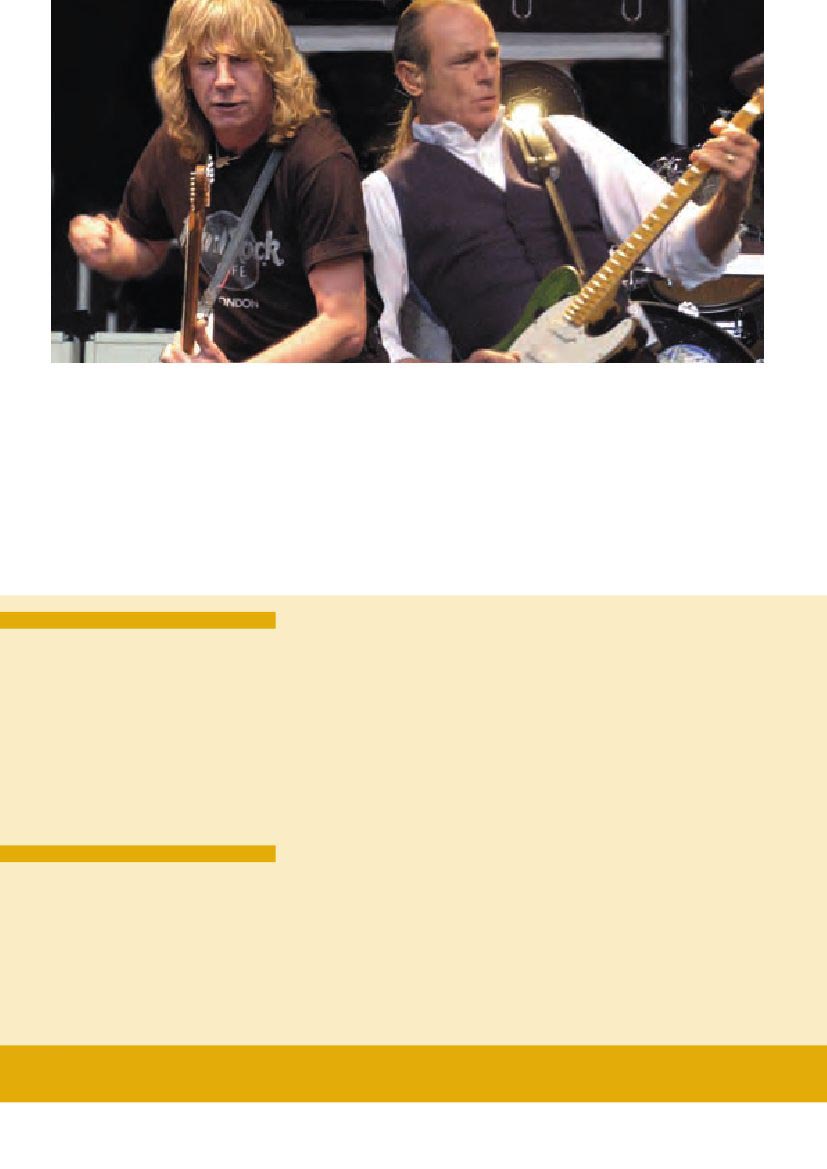

Diese Herren haben sich früh für ein Modell entschieden: Status Quo rocken seit Jahrzehnten mit ihren Telecasters

Der Weg zur richtigen Axt

Worauf man beim Kauf achten sollte

Zu den essenziellen Grundkenntnissen eines jeden Gitarristen gehören ein paar Basics in Sachen „ins-

trumentaler Anatomie“. Da der Ausgangspunkt unseres Sounds immer die Gitarre selbst ist, fangen wir

damit an und sehen uns zunächst mal an, was am Objekt der Begierde eigentlich dran ist.

Holz ist nicht gleich Holz

Da Bäume vor ihrer Verarbeitung Lebewesen sind,

existieren keine identischen „Werkstücke“. Selbst die

einzelnen Teile aus demselben Stamm können hinsicht-

lich ihrer Dichte, Zähigkeit und der Gleichmäßigkeit

des Wuchses abweichen. Diese Unterschiede machen

sich sowohl optisch wie klanglich bemerkbar. Daraus

folgt, dass der typische Klangcharakter, der einem

bestimmten Material zugeschrieben wird, nur als

eine Art Erfahrungs- oder Richtwert zu betrachten ist.

Es finden sich also mit Sicherheit auch Ausnahmen

von der „Regel“. Man sollte sich daher nicht völlig auf

ein bestimmtes Materialkonzept versteifen. Darüber

hinaus sind auch nicht alle Teile eines Baumstammes

zur Weiterverarbeitung als „Klangholz“ – also für den

Instrumentenbau – geeignet, was die Auswahl redu-

ziert. Das nächste Problem ist dann die Lagerung und

Trocknung. Aufgrund der industriellen Massenfertigung

kommt heute kaum noch luftgetrocknetes, also über

viele Jahre natürlich gelagertes Holz zum Einsatz. Es wäre

viel zu teuer und stünde auch gar nicht in den benötigten

Mengen zur Verfügung. Deshalb sind die Hersteller

schon seit Anfang der 70er Jahre dazu übergegangen,

industriell getrocknete Hölzer zu verarbeiten. Dabei

hängt die Materialqualität in hohem Maße von der

Beherrschung des Trocknungsprozesses ab. Jedenfalls

tun die Gitarrenproduzenten gut daran, die besten

Hölzer zu verwenden, die sie bekommen können. Denn

bei unsachgemäßer Trocknung und Lagerung kann sich

das Holz bei einem schlagartigen Klimawechsel noch

Jahre später verziehen, verdrehen oder reißen.

Schöner Schein

Manche Wuchsformen sehen besonders spektakulär

aus und werden deshalb häufig bevorzugt. Verständlich

– das Auge isst, besser gesagt: hört ja mit. (Leider sind

diese auch besonders anfällig für die zuvor genannten

Materialprobleme bei schnellem Klimawechsel.) Ahorn

beispielsweise zeigt gelegentlich eine getupfte, soge-

nannte Vogelaugenmaserung oder auch eine quer zur

Faser verlaufende „Riegelung“ (dies kommt auch bei

Hainbuche oder Koa und sehr selten sogar bei Esche

vor). Das heißt aber nicht, dass dieses „Birdseye -“

oder „Flamed Maple“ auch besser klingt als ein völlig

unauffälliges Holzstück. Eher im Gegenteil, denn die

„normalen“ Varianten sind in der Regel enger und ho-

mogener gewachsen, was dem Resonanzverhalten nur

zugutekommt.

Kein Geringerer als Leo Fender, Erfinder der industri-

ell gefertigten E-Gitarre, war ein Verfechter der These,

dass sich die „wilden“ Wuchsformen sowohl bei der

Bearbeitung als auch bei der Schwingungsentfaltung

eher unberechenbar verhalten. Deshalb zog er zeit-

lebens die optisch schlichteren Hölzer vor. Aber auch

unabhängig von solchen Äußerlichkeiten lohnt es sich

unbedingt, mehrere Exemplare des gleichen Modells

anzuspielen und miteinander zu vergleichen. Denn,

wie beschrieben, gibt es auch bei E-Gitarren immer

eine gewisse qualitative Streuung, ganz gleich, wie

penibel der Hersteller auch gearbeitet haben mag.

�

Gitarren Markt 2008/09

www.guitar.de

© PPVMEDIEN 2009

Hals-Spannstab-Abdeckung /

Trussrod Cover

Kopfplatte /

Headstock

Stimmmechaniken /

Tuner

Hals / Neck

Klemmsattel /

Locking Nut

Bünde / Frets

Griffbretteinlage / Inlay

Korpus / Body

Geleimter Hals /

Set Neck

Elektronikfach

Geschraubter Hals /

Bolt-on Neck

Korpushorn/

Cutaway

Gurtknopf /

Strap Pin

Tonabnehmerkappe /

Pickup Cover

Vibratohebel /

Whammy Bar

Tonabnehmerschalter /

Pickup Selector

Rahmen /

Mounting Ring

Vibratosteg /

Whammy-Bridge

Feinstimmer

Lautstärkeregler /

Volume Potis

Ausgangsbuchse

www.guitar.de

Gitarren Markt 2008/09

7

kaufberater e-gitarre

© PPVMEDIEN 2009

kaufberater e-gitarre

Hals-Spannstab-Abdeckung /

Trussrod Cover

Mensur /

Scale Length

Polschrauben /

Polescrews

Schlagbrett /

Pickguard

Tonabnehmerschalter /

Pickup Selector

Polschrauben /

Polescrews

F-Löcher /

F-Holes

Steg

Vibratohebel /

Whammy Bar

Deckeneinfassung /

Binding

Gewölbte Decke /

Archtop

Halbakustischer Korpus /

Semiacoustic Body

�

Gitarren Markt 2008/09

www.guitar.de

© PPVMEDIEN 2009

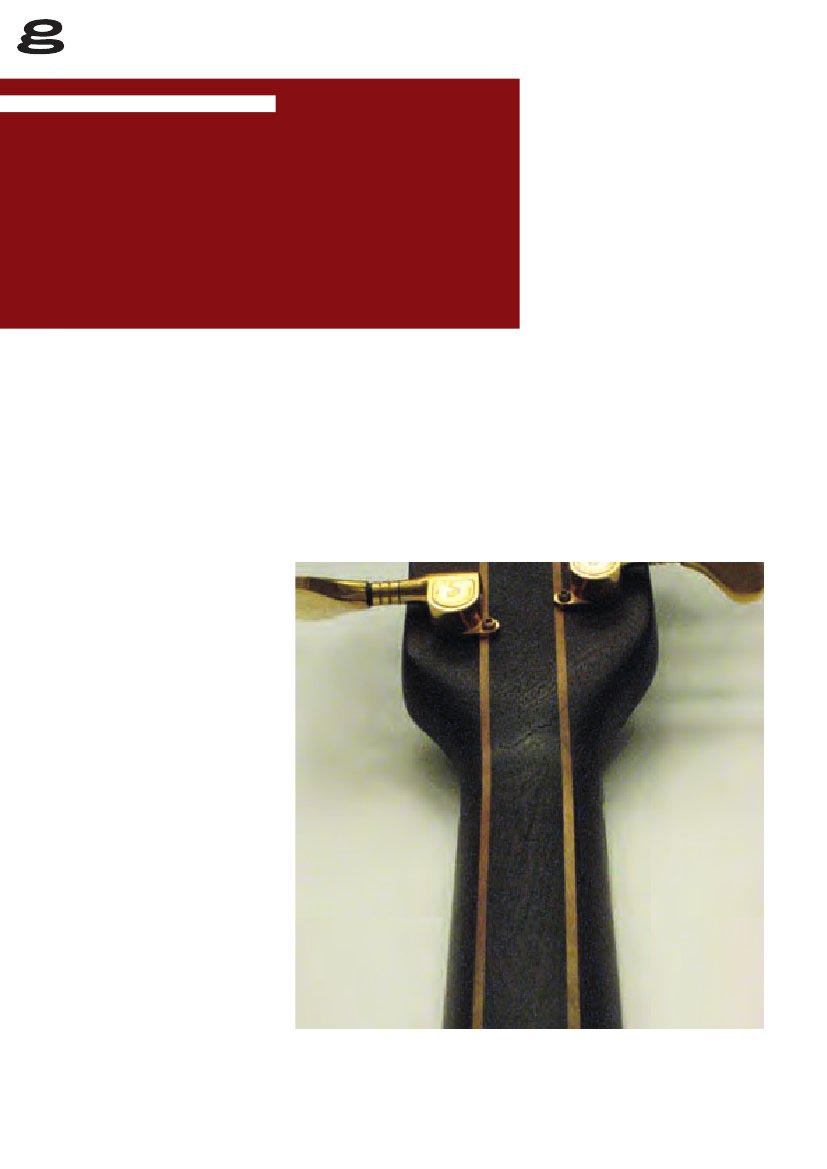

Geschraubter Hals mit ergonomischer Rundung bei Fender Stratocaster

Die richtigen Connections

Ob Jazz-Gitarre oder Metal-Axt, die wichtigsten Bestandteile einer Gitarre

sind in jedem Fall der Hals und der Korpus – aber mindestens ebenso

wichtig ist die Verbindung dieser beiden Elemente. Die prägt näm-

lich ganz entscheidend die Schwingungsübertragung und damit den

Klangcharakter des Instrumentes. Grundsätzlich gibt es drei Methoden:

1.) der Hals wird mit dem Korpus verschraubt, 2.) in den Korpus ein-

geleimt, oder es handelt sich 3.) um einen durchgehenden Hals, der

gleich bis zum Korpusende reicht (in diesem Fall sind die angeleimten

„Korpusflügel“ nur wenig am klanglichen Geschehen beteiligt).

Alle Bauformen haben ihre Vor- und Nachteile, die wir kurz beleuch-

ten wollen. Die traditionellste Methode ist die geleimte Hals-Korpus-

Verbindung, die seit Jahrhunderten bei Akustikgitarren angewandt wird.

Sie sorgt für guten Halt und eine gleichmäßige Schwingungsübertra-

gung, was sich in einem runden, kontrolliert ausklingenden Ton äußert.

Die Ausführung erfordert allerdings einiges handwerkliches Geschick

und verursacht daher entsprechend hohe Fertigungskosten.

Wesentlich simpler lässt sich eine Gitarre natürlich aus einzelnen

Korpus- und Halsmodulen „zusammenschrauben“. Dazu braucht man

nicht unbedingt einen gelernten „Luthier“, das können auch angelernte

Arbeiter. Als Leo Fender nach Möglichkeiten suchte, E-Gitarren kosten-

günstig in großen Stückzahlen herzustellen, war dies also die logische

Lösung. Selbstverständlich hat dies auch Auswirkungen auf den Klang.

Knackiger Sound vs. Monster-Sustain

Eine eingeschraubte Halsverbindung überträgt die Schwingungen nicht

so homogen wie die traditionelle, verleimte Version. Dadurch werden die

Ausklingphase kürzer und der Anschlag prägnant herausgestellt. Das ist

aber kein Mangel, sondern für perkussive Spielweisen wie Funk, Country,

knackiges Riffing oder auch schnelles Solospiel unter Umständen ideal.

Die dritte Möglichkeit ist, Hals und Korpus von vornherein als kons-

truktionelle Einheit zu betrachten. Der Halsstreifen endet also nicht am

Übergang zum Body, sondern setzt sich einfach fort und bildet selbst das

Mittelstück. Daran leimt man dann seitlich zwei Korpusflügel an, um die

gewünschte Korpusform zu erhalten. Bei dieser Version sind der Hals und

seine Konstruktion der Klang bestimmende Faktor.

Damit sich das Holz auf der gesamten Länge nicht verzieht, wählt man

hierfür entweder besonders harte, ausgesuchte Materialien oder arbeitet

mit mehreren gegenfaserig verleimten Holzstreifen. Auch diese Methode

ist sehr arbeitsintensiv und teuer. Die wesentlichen Vorteile sind ein au-

ßerordentlich langes Sustain und die Möglichkeit, den Übergang zum

Korpus extrem fließend zu gestalten. So kann die Greifhand den gesamten

Spielbereich problemlos erreichen, was bei der geschraubten oder geleim-

ten Hals-Korpus-Connection nur mit erheblichem Aufwand zu erzielen ist.

www.guitar.de

© PPVMEDIEN 2009

Harte Hölzer für starke Hälse

Der Hals besteht normalerweise aus einem Hartholz,

das dem Saitenzug problemlos und für lange Zeit

standhalten muss. Ahorn beispielsweise ist ein

sehr helles, zähes und relativ schweres Holz, das

einen knackigen drahtigen Ton unterstützt. Als

Halsmaterial für E-Gitarren ist es weltweit allererste

Wahl, gefolgt von Mahagoni.

Das ist eigentlich ein Familienbegriff für zahl-

reiche ähnliche Arten, die meistens aus Afrika oder

Südamerika stammen. Diese tropischen Hölzer sind

etwas weicher, normalerweise von mittelbrauner

Farbe und klingen weniger direkt, sondern weicher

und mittiger. Einige Hersteller verbauen in jüngster

Zeit allerdings auch immer häufiger Hälse aus „echten

Harthölzern“ wie Palisander (etwa bei PRS und gele-

gentlich sogar Fender) oder Ovangkol (Framus).

Damit lässt sich ein druckvoller und trotzdem

sehr präziser Ton erzielen, der den Instrumenten,

zumindest unverstärkt, einen modernen, knalligen

Klangcharakter aufprägt, der gewissermaßen am

gegenüberliegenden Ende der Vintage-Sound-Skala

angesiedelt ist.

Nie den Hals riskieren …

Damit wird schon klar, dass man beim Gitarren-

Shopping zuallererst auf den Hals achten sollte.

Zu prüfen ist zunächst, ob dieser sauber in den

Korpus eingesetzt wurde. Eine klaffende Lücke

zwischen „Halstasche“ (die Fräsung im Korpus,

die den Hals aufnimmt) und „Halsstock“ (der

untere, etwas breitere Teil des Halses) bei einer

geschraubten Verbindung ist zu verschmer-

zen, wenn die Schrauben stramm angezogen

sind und sich das Ganze nicht hin- und herbe-

wegen lässt. Falls hier etwas wackelt, heißt es

Schrauben nachziehen, und wenn auch das

nicht hilft, lasst lieber die Finger von dieser

Gitarre.

Auch ein eingeleimter Hals sollte sich

natürlich nicht so einfach bewegen lassen.

Tut er es doch, ist womöglich die verleimte

Verbindungsfläche zu klein (was auch dem

Sound abträglich ist) oder das Halsmaterial zu

weich. Ein weiteres Indiz, das einen stutzig ma-

chen sollte, sind kleine Lackrisse oder Bläschen

an den Rändern, wo Hals und Korpus aufein-

ander treffen. Das könnte nämlich darauf hin-

deuten, dass da etwas in Bewegung geraten

ist, was eigentlich bombenfest halten sollte.

Das muss nicht so sein, kann aber, also ist hier

Vorsicht angebracht.

Ein ganz kritischer Punkt ist schließlich der

Übergang zur Kopfplatte. Vor allem bei nach

hinten abgewinkelten Ausführungen (die brin-

gen den meisten Druck auf den Sattel und da-

mit die beste Schwingungsübertragung) oder

auch geraden „Headstocks“ mit Klemmsattel

bleibt hier nicht mehr allzu viel Material stehen,

zumal hier ja meistens auch noch die Fräsung

für die Hals-Spannstab-Schraube zu Buche

schlägt. Da genügt ein winziger Materialfehler

oder ein unglücklicher Stoß, und es entsteht

ein Riss. Gerade an dieser konstruktionel-

len „Sollbruchstelle“ wirken aber die größ-

ten Zugkräfte. Insofern ist ein geschwächter

Kopfplattenansatz ein klassischer K.o.-Faktor

beim Gitarrenkauf. Haltet das Instrument am

Hals, so dass ihr die Rückseite seht, und drückt

ganz leicht gegen die Spitze der Kopfplatte.

Fühlt ihr dabei deutliches Spiel oder zeigen

sich sogar Risse, stellt ihr das Instrument besser

gleich wieder zurück in den Ständer.

… und immer schön „straight“ bleiben

Außerdem sollte der Hals natürlich nicht

krumm oder verzogen sein. Um das festzustel-

len muss man kein Experte sein. Man merkt es

beim Spielen, wenn die Saitenlage nur in be-

stimmten Bereichen unangenehm hoch oder

niedrig erscheint oder bestimmte Töne nicht

sauber schwingen können, sondern gleich

absterben. In solchen Fällen: Lasst den Hals

vom Händler nachjustieren. Eine übermäßige

Krümmung nach hinten oder vorn kann immer

mal vorkommen und lässt sich eigentlich pro-

blemlos korrigieren.

Genau dafür ist schließlich der Spannstab

im Hals zuständig. Es kann allerdings einige

Stunden oder sogar einen Tag lang dauern,

bis das Kräfteverhältnis zwischen Hals und

Saitenzug wieder in der Balance ist. Habt ihr

also ein ganz bestimmtes Instrument im Auge,

kommt lieber noch mal am nächsten Tag wie-

der, wenn sich der Hals wieder „beruhigt“ hat.

Stellt sich durch diese Maßnahme aber keiner-

lei Verbesserung ein, und es scheppert immer

noch an allen Ecken und Enden, ist der Hals

höchstwahrscheinlich verzogen, sprich: in sich

verdreht – oder aber die Bünde sind ungleich-

mäßig eingesetzt oder haben sich teilweise

gelöst, was auch nicht besser ist. In jedem Fall

bedankt man sich für die Mühe und greift doch

besser zu einem anderen Exemplar.

Nicht immer einfach zu erkennen: Der Riss bedeutet eine angeknackste Kopfplatte

www.guitar.de

10

Gitarren Markt 2008/09

© PPVMEDIEN 2009

Hollowbody-Gitarren

Eine wichtige Instrumentenunterart kombiniert

Elemente von akustischer und elektrischer Gitarre und

erzeugt damit einen Sound, der irgendwo zwischen

diesen Welten liegt. (Wir sprechen jetzt allerdings nicht

von modernen elektroakustischen Instrumenten, deren

Aufgabe darin besteht, einen möglichst natürlichen

„Akustik-Sound“ über Verstärker und auch noch in lau-

ter Umgebung zu simulieren.)

Die Anfänge dieses Evolutionsstranges reichen noch

bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts

zurück. Damals begann man, die auf akustische

Lautstärke getrimmten „Archtops“ (engl. für „gewölbte

Decke“ – im Gegensatz zur „Flattop“, der normalen

Akustikgitarre), also große und dicke Akustikgitarren

mit schmalen F-förmigen Schalllöchern, mit mag-

netischen Tonabnehmern auszurüsten. Andere

Tonabnehmersysteme gab es noch nicht, und das

Ergebnis war nun nicht unbedingt ein akustischer,

sondern ein neuartiger „elektrischer“ Gitarren-Sound.

Da man dank der Verstärker nicht mehr die maximale

akustische Lautstärke brauchte, gingen die Hersteller

mehr und mehr dazu über, statt massiver, aufwändig

geschnitzter Hölzer wesentlich preisgünstigere ge-

sperrte Furnierhölzer zu verbauen.

Für Feedback-Experten

Schichthölzer lassen sich leichter in die gewünschte

Form bringen. Außerdem neigen sie, gerade weil

sie nicht so resonanzfreudig sind, nicht so leicht zu

Rückkopplungen, die bei diesem Gitarrentypus ja im-

mer ein Thema sind. Schließlich reduzierte man auch

noch das Korpusvolumen, um das Feedback-Risiko

zu verringern. Diese Variante nannte man „Thinline-

Body“, was aber nicht mit den späteren „Thinline“-

Gitarren à la Fender zu verwechseln ist (die eigentlich

nur Solidbodys mit zusätzlicher Resonanzkammer

sind). Ob dick oder dünn, all diese Instrumente wer-

den wegen des hohlen Korpus – mit Zargen, Boden

und Decke wie bei einer Akustischen – „Hollowbodys“

genannt und bis heute gespielt. Im Jazz- (Charlie

Christian, Wes Montgomery, Joe Pass, George Benson,

Jimmy Bruno, Pat Metheny usw.) und teilweise auch

im traditionsbewussten Blues- (T-Bone Walker) oder

Rockabilly-Bereich (Scotty Moore bis Brian Setzer) ge-

hören sie praktisch zum Standardinstrumentarium.

Bei hoher Lautstärke und einer gewissen

Übersteuerung ist so eine komplett „hohle“ Gitarre

allerdings kaum noch zu kontrollieren. Dennoch gibt es

auch einige todesmutige „Rocker“, die darauf stehen,

Yes-Gitarrist Steve Howe mit seiner berühmten Gibson

ES-175 etwa oder Feedback-Experte Ted Nugent mit

seiner nicht minder legendären „Byrdland“.

Berühmter Hollowbody-Spieler der Gegenwart: Pat Metheny

Wo wir gerade von Bünden sprechen: Man

muss sich beim Spielen wohlfühlen – und den

innigsten Kontakt hat die Greifhand mit Hals

und Griffbrett. Daher sollten diese Spielzone

selbst und auch die Bünde schön glatt geschlif-

fen, gleichmäßig abgerichtet und poliert sein.

Fährt man einfach nur mal mit der flachen

Hand über die Griffbrettoberfläche, spürt man

häufig schon, ob der Feinschliff gelungen ist

oder nicht. Ganz wichtig fürs Spielgefühl sind

außerdem die Griffbrettkanten und Bund-

enden. Ein schlecht entgrateter Bunddraht

Normalerweise mit Stratocaster: Mark Knopfler

kann sogar zu Verletzungen beim Spielen füh-

ren! Ungleichmäßig hohe Bünde sind nicht

unbedingt so leicht auszumachen. Sie äußern

sich meist in schnarrenden Tönen, die nur auf

einzelnen Saiten und/oder bestimmten Lagen

des Griffbretts auftreten. Da muss man schon

genau aufpassen. Allerdings kommt so etwas

bei neuen Instrumenten nur selten vor.

Geschmackssache

Bei Second-Hand-Schnäppchen, bei denen

die Bunddrähte (engl.: frets) schon einige

„Kilometer“ hinter sich haben, sieht das unter

Umständen ganz anders aus. Kein sicheres Indiz

für einen missratenen „Fretjob“ sind übrigens

verstimmt klingende Akkorde. Möglicherweise

ist nur die Oktavreinheit am Steg nicht korrekt

eingestellt (mehr dazu im Abschnitt Hardware),

oder die Bünde sind recht hoch und die eigene

Spieltechnik ist an flachere gewöhnt. Da drückt

man die Finger schnell mal zu fest auf, und

schon klingen die Akkorde schief. Dafür kann

die Gitarre natürlich nichts.

Auch sonst gehören –

räusper

– intime Details

wie Bundformat, Griffbrettmaterial und Form

sowie Halsquerschnitt zur häufig schwierigen

Kategorie „Geschmackssache“. Solo-Piloten,

Sweep-Picker und Tapping-Spezialisten fühlen

sich meist auf eher dünnen, breiten, möglichst

unlackierten Hälsen und flachen Griffbrettern

mit kräftigen Jumbobünden heimisch.

Ganz anders bekennende Blueser oder

Rootsrocker, die ein wesentlich dickeres,

rundes Halsprofil mit flacheren Bünden be-

vorzugen, sich dafür aber an einer lackierten

Halsrückseite nicht weiter stören. Dann gibt es

wiederum Spieler, die für eine optimale Führung

ihrer Greifhand einen klassischen V-förmigen

Halsquerschnitt brauchen. Ähnlich verhält es

sich mit den Griffbretthölzern: Der eine mag

Palisander, weil es auch in schweißtreibenden

Momenten griffig bleibt, ein anderer besteht

auf das besonders feinporige Ebenholz.

Und für den nächsten muss es Ahorn sein,

wobei dann noch zu klären wäre, ob nur geölt/

gewachst oder lackiert. Ersteres fühlt sich, wie

bei der unlackierten Halsrückseite, besser an,

das zweite ist haltbarer und schützt das Holz

besser vor Abrieb und unschönen Spielspuren.

Den Fans von ab Werk vermackten, „pre-aged“

oder „reliqued“ Gitarren kann es hingegen gar

nicht abgespielt genug aussehen.

www.guitar.de

12

Gitarren Markt 2008/09

© PPVMEDIEN 2009

Ganz praktische Erwägungen bestimmen un-

sere weiteren Auswahlkriterien: Wie auch im-

mer der Korpus aussehen oder geformt sein

mag, er sollte angenehm am Körper anliegen

und in der bevorzugten Spielhaltung keine

Probleme bereiten.

Heavy Guitars & Hardware

Eine Flying V oder ähnlich extrovertierte

Formen sind zum Beispiel eher nicht zum

Spielen im Sitzen geeignet. Auch sollte das

Gewicht nicht zu hoch sein. Eine besonders

massige Solidbody kann schon mal 5 kg wie-

gen und hat aufgrund der schieren Masse si-

cher ein stabiles Sustain. Aber wer regelmäßig

mehrstündige Gigs überstehen muss, wird da-

mit bestimmt nicht froh.

Damit man möglichst lange Freude

am Instrument hat, sollte natürlich auch

die Hardware von guter Qualität sein. Die

Stimmmechaniken müssen exakt und fest

angebracht sein, die Brücke muss rappel-

frei und am richtigen Fleck sitzen, und die

Endpins dem Gurt sicheren Halt gewähren.

Übermäßig scharfe Ecken und Kanten darf eine

Bei Ibanez wird auch die Heavy-Gemeinde fündig

Die typisch metalmäßige V-Form

Kleine Griffbrettkunde

Noch ein paar allgemeine Hinweise zum

„Fretboard“. Den kompaktesten und knackigs-

ten „Draht-Sound“ liefern Ahorngriffbretter,

egal ob separat aufgesetzt oder als One-piece-

Neck. Ein Griffbrett aus Palisander (engl.

„Rosewood“, was übrigens botanisch über-

haupt nichts mit dem heimischen Rosenstock,

sondern nur mit dem Geruch des frisch ge-

schnittenen Tropenholzes zu tun hat) liefert

einerseits brillantere Höhen, aber gleichzeitig

auch fettere Mitten, die den Ton milder und

runder klingen lassen. Ebenholz unterstützt ei-

nen ähnlich „breiten“ Sound wie Palisander, ist

aber unten herum definierter und wirkt in den

Höhen recht scharf und präsent.

Die übrigen Spezialfälle wie One-piece-Neck

(Hals und Griffbrett aus einem Stück), Slabboard

(besonders dickes Palisandergriffbrett mit pla-

ner Unterseite) oder Maple-Cap (separat aufge-

leimtes Ahorngriffbrett) wollen hier mal außen

vor lassen. Wissen sollte man aber noch, dass

Ahorn ohne regelmäßige Pflege sehr schnell

„verdreckt“. Tropische Hölzer, zu denen eben

auch Palisander und Ebenholz gehören, hin-

gegen müssen zumindest ab und zu geölt wer-

den. Tut man das längere Zeit nicht, können sie

austrocknen und sogar reißen.

Keine halben Sachen

Ende der 50er Jahre erfand Gibsons damaliger Chef-

Designer Ted McCarty, auf dessen Konto übrigens auch so

geniale Solidbody-Entwürfe wie Les Paul, Explorer und

Flying V gehen, eine neue Gitarrengattung: die halb-

akustische (engl. semi-acoustic) ES-335. Dabei handelte

es sich zunächst um eine „Hollowbody“ mit F-Löchern

und allem Drum und Dran – allerdings mit einem zusätz-

lichen, im Inneren verborgenen, massiven Holzblock, der

vom Halsfuß bis zum Korpusende (manchmal auch nur

bis unter den Steg) reichte. Dieser sogenannte „Sustain-

Block“ sorgt, wie der Name schon sagt, für eine wesent-

lich längere Ausschwingphase, wie man sie sonst nur von

massiven „Brettkonstruktionen“ kennt, und reduziert

noch einmal deutlich die Feedback-Anfälligkeit.

Gleichzeitig bewahrt das Instrument durch die

aufwendige Konstruktion auch einen perkussiven,

„akustischen“ Touch. Natürlich ist die Bauweise dadurch

auch teurer als die klanglich verwandten Solidbodys. In

Sachen Sound ist so eine Semiacoustic eigentlich fast

überall einsetzbar, fühlt sich aber insbesondere im Jazz

(John Scofield, Larry Carlton, Lee Ritenour), Blues (B. B. &

Freddie King, John Lee Hooker …) oder ursprünglichem

Rock’n’Roll (Chuck Berry, Bo Diddley) zu Hause. Auch

lauten, lärmenden Rock verkraftet dieser Gitarrentyp

spielend, was schon der junge Pete Townshend (The

Who), die Beatles John Lennon und George Harrison

(auf Rickenbacker), Woodstock-Legende Alvin Lee (mit

Ten Years After) oder Rushs Alex Lifeson eindrucksvoll

demonstrierten.

Und nicht nur bei Pop-Ikonen wie Peter Weller oder

Johnny Marr, sondern auch bei Bands der dritten und

vierten Generation von Oasis bis The Killers sieht und

hört man die Semiacoustics sehr häufig.

Semi-Acoustic oder Semi-Solid?

Ende der �0er machte man sich im Hause Fender

auch einige Gedanken zum Thema „Luft im Bauch“

und ersann schließlich die „Thinline-Telecaster“.

Eigentlich war das eine ganz normale massive Gitarre,

nur hatte man in der oberen Korpushälfte eine große

Resonanzkammer hineingefräst, das Ganze dann ver-

schlossen und mittels F-Loch auf der Decke kenntlich

gemacht. Diese „Semi-Solidbody“ nähert sich also

gewissermaßen von der anderen Seite.

In den letzten Jahren hat diese Konstruktion erneut

viele Nachahmer gefunden und ist mittlerweile über-

raschend weit verbreitet. Solche Instrumente (mit und

ohne F-Löcher) findet man unter anderem im Sortiment

von Tom Anderson, ESP, Fender, Framus, Hamer, Ibanez,

PRS oder auch Yamaha.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der luftige,

perkussive Klangcharakter ähnlich einer Semiacoustic

ist somit viel einfacher und kostengünstiger herzu-

stellen. Die Instrumente sind angenehm leicht und

aufgrund ihrer etwas „solideren“ Bauweise dennoch

nicht so empfindlich wie die aus dünnen Schichthölzern

gebaute Konkurrenz.

Thinline-Telecaster, erkennbar am F-Loch

14

Gitarren Markt 2008/09

www.guitar.de

© PPVMEDIEN 2009

Hybridgitarren

In jüngster Zeit hat sich auf dem Markt eine weitere, noch relativ junge Gattung

etabliert, die sogenannte Hybridgitarre. Egal, welcher bekannte Gitarrentyp hier-

für als Ausgangsbasis dient, der eigentliche Clou versteckt sich in der Elektronik.

So gibt es E-Gitarren, die neben der normalen Tonabnehmerbestückung ein

Piezosystem an Bord haben, um damit (überraschend authentisch) eine verstärkte

Akustikgitarre zu simulieren. Angefangen hat diese Entwicklung bei traditionellen

Instrumenten wie Hamers Duotone oder Godins legendärer Acousticaster, gefolgt

von extrovertierten Hightech-Designs à la Parker Fly.

Mit dem Aufkommen von speziellen Piezo-Brücken, hexaphonischen MIDI-

Pickups und digitalem Modeling eröffnen sich experimentierfreudigen Gitarristen

hier noch ganz andere Möglichkeiten. Die Line 6 Variax etwa simuliert recht

authentisch den Klang ganz unterschiedlicher Gitarrentypen, ebenso wie die noch

relativ neue Fender VG Stratocaster. Daneben gibt es auch noch einige interessan-

te Hybridmodelle von Altmeister Robert Godin, die von „Acoustic-Sound“ bis MIDI-

Synthgitarre alles abdecken. Mittlerweile gibt es aber auch noch einen weiteren

interessanten Trend. Taylors T5 zum Beispiel ist vom Konzept her eine elektroakus-

tische Gitarre für die Bühne, die zusätzlich auch magnetische Tonabnehmer an

Bord hat, um eben auch als E-Gitarre (zumindest für dezentere Sounds wie Jazz,

Pop oder Blues) zu fungieren. Das alles kann recht verwirrend sein. Daher sollte

man sich bei konkretem Interesse sehr genau damit auseinandersetzen. Wirklich

Sinn ergeben solche speziellen „Alleskönner“ natürlich für gut gebuchte Top-

40-Gitarristen, die mit einem einzigen Instrument möglichst alle erdenklichen

Gitarren-Sounds abdecken müssen. Aber auch da gilt es, sehr genau zu prüfen,

welche Sound-Optionen man tatsächlich braucht.

Regius 7

Transparent Black

Handmade in Europe

Die Regius 7 verfügt über eine zusätzliche tiefe H-Saite für

gewaltige Sound-Fülle. Mit der durchgehenden Halskon-

struktion, Sumpfeschekorpus und Riegelahorndecke bietet

sie eine tolle Optik. 2 Seymour Duncan Humbuckern und

ausgesuchte Hardware, feinster Verarbeitung sorgen für

super Sound. Bis ins feinste Detail ist die Regius 7 wie ihre

Schwestern aus der Regius Serie ein absolutes High End In-

strument für höchste Ansprüche zu einem mehr als fairen

Preis!

• 7-String mit tiefer H-Saite

• Sumpf Esche Korpus

• geflammte Ahorn Decke

• 11-teiliger Neck-Thru-Body Hals aus Ahorn, Mahagoni,

Wenge und Amazaque

• Ebenholz Griffbrett

• 24 Medium-Jumbo-Bünde

• 2 Seymour Duncan Invader Humbucker

• Multi-Bindings an Korpus,

Hals und Kopfplatte

• GraphTech Sattel

• Locking Mechaniken

• ABM Fixed Bridge (String-Thru-Body)

• Schaller SecurityLocks

• Finish: Transparent Black

• inkl. Case

Deutscher Old-School-Metal mit entsprechendem Werkzeug: Gitarrenfraktion der Scorpions

Aaron Aedy

PARADISE LOST

Brückenkonstruktion nicht haben, da man beim Spielen ja gerne mal die

Anschlagshand darauf ablegt. Das könnte sonst schnell unangenehm

werden. Einige feste Brücken im Tele-Style sind diesbezüglich häufig

problematisch. Das gilt es also zu prüfen.

Hat das Instrument dagegen ein Vibratosystem, sollte dieses so jus-

tiert sein, dass sich die Gitarre beim Benutzen des „Whammy-Bars“ mög-

lichst wenig verstimmt. (Da schadet auch ein Blick auf den Sattel nicht,

denn sind die Kerben für die Saiten zu eng oder zu tief gefeilt, gibt es na-

türlich Probleme.) Auch sollte der Hebel selbst nicht hilflos herumschla-

ckern. Bei traditionellen Vibratos im Vintage-Style muss man diesbezüg-

lich gewisse Abstriche in Kauf nehmen.

Ein modernes Locking-System à la Floyd Rose, noch dazu mit Klemm-

sattel, sollte allerdings im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos

und verstimmungsfrei funktionieren. Sonst ist es sein Geld nicht wert.

Insofern sollte man sich auch gut überlegen, ob man sich ein beson-

ders preisgünstiges „Schnäppchen“ zulegt, bei dem die Hälfte der

Produktionskosten allein für die Hardware draufgeht. Man kann sich

leicht vorstellen, welche Qualitätsstufe dann wohl noch für die übrigen

Bauteile übrig bleibt.

© PPVMEDIEN 2009

– im Prinzip wie eine Humbucker-Schaltung,

nur eben ohne den typischen Klangcharakter

zu verlieren. So herrscht zumindest in den

„Zwischenpositionen“ des Pickup-Schalters,

also beim Parallelbetrieb zweier Singlecoils,

Ruhe. Die Einzelpositionen brummen aber

nach wie vor.

Pickup-Typen und Sound-Optionen

Ganz grob eingeteilt, eignen sich typische

Singlecoils besonders gut für cleane (gerne

auch mit Effekten angereicherte sphärische)

bis leicht übersteuerte, „angerotzte“ Sounds,

wie man sie bei Country, Funk, Pop oder

Blues antrifft. Alle übrigen Typen vom P90

bis zum Fullsize-Humbucker sind dann eher

für deftigere und verzerrte Sounds optimal

(obwohl man sie im Jazz natürlich auch clean

einsetzt, aber hier hat man auch völlig ande-

re Klangvorstellungen). Grundsätzlich gilt: Je

fetter und lauter der Tonabnehmer überträgt,

desto mehr Verzerrung verträgt er. Zwar ha-

ben Jimi Hendrix oder Ritchie Blackmore und

ihre zahlreichen musikalischen Nachkommen

bewiesen, dass man auch mit Singlecoils teuf-

lisch abrocken kann, aber im Hardrock oder gar

Metal-Bereich findet man sie doch eher selten.

Aktive Power

Eine Sonderform stellen dann noch die aktiven

Pickups dar. Dabei handelt es sich unabhän-

gig von der äußeren Bauform um niederoh-

mige Humbucker, die direkt mit einer aktiven

Verstärkungselektronik gepowert werden.

Diese Teile liefern einen besonders breiten

Frequenzgang mit viel Punch und einer leich-

ten Kompression.

Damit eignen sie sich ebenfalls bestens

für glasklare „Effekt-Sounds“ (think David

Gilmour) und insbesondere für stark verzerrte

Amp-Einstellungen. Deshalb findet man sie

im Metal-Bereich praktisch an jeder Ecke, von

Harte Gitarren für harten Sound: Richard Z. Kruspe (Rammstein) setzt auf ESP

Onboard-Elektronik

Die Gitarrenelektronik (Tonabnehmer, Schal-

ter, Regler usw.) überträgt nicht einfach nur

neutral das Signal zum Verstärker, sondern

greift teilweise massiv und Klang formend ein.

Natürlich „klingt“ ein Pickup nicht selbst, aber

er wirkt im Zusammenwirken von Reglern

und Instrumentenkabel, vereinfacht aus-

gedrückt, wie ein komplexer Frequenzfilter

und begünstigt dadurch einen bestimmten

Klangcharakter. Herkömmliche Singlecoils et-

wa übertragen ein transparentes Klangbild, mit

guter Dynamikabbildung und vielen Höhen.

Humbucker liefern ein breites, fette-

res und dafür weniger bissiges Signal. Und

Sonderformen wie Soapbar (auch P90 ge-

nannt) oder Mini-Humbucker und derglei-

chen liegen klanglich irgendwo dazwischen.

Da hilft letztlich nur das eigene Antesten, um

herauszufinden, was einem am besten liegt.

Allerdings sollte man immer im Hinterkopf

behalten, dass der gleiche Tonabnehmer in

einer anderen Gitarre unter Umständen völlig

andere Klangergebnisse liefert. Wie gesagt, der

Pickup klingt ja nicht selbst, er filtert nur das

angebotene akustische Signal.

Brummen im Hintergrund

Konstruktionsbedingt

lassen

sich

bei

„Einspulern“, also den typischen schmalen

Singlecoils und den breiten P90-Typen, elek-

tromagnetische Einstreuungen nicht ganz ver-

meiden. Ein gewisses „Hintergrundbrummen“,

vor allem bei übersteuertem Verstärker, ist

völlig normal. Zwar gibt es auch „brumm-

freie Singlecoils“, die technisch betrachtet

Humbucker sind und mit aufwendigen Tricks

versuchen, den Brumm zu beseitigen und den

originalen Klang trotzdem zu erhalten. Aber

sie sind in der Regel teuer und liefern auch

nicht in jedem Fall den gewünschten offenen

und perligen Sound. Das kommt dann auch

wieder sehr auf die akustischen Eigenheiten

der Gitarre und das übrige Equipment an. Die

meisten Gitarristen arrangieren sich daher lie-

ber mit dem Singlecoil-Brumm, und meistens

funktioniert das auch.

Umgekehrt gewickelt

Sehr hilfreich sind in diesem Zusammenhang

die sogenannten RW/RP-Pickups (Reverse

Wound/Reverse Polarity), die man bei vielen

Instrumenten vorfindet. Diese sind umge-

kehrt gewickelt und magnetisiert, so dass sie

beim Zusammenschalten mit einem „norma-

len“ Singlecoil Nebengeräusche eliminieren

Bastelte seine Traumgitarre selbst – und legte den Grundstein für eine ganze Generation: Eddie Van Halen

1�

Gitarren Markt 2008/09

www.guitar.de

© PPVMEDIEN 2009

Joe Satriani steht seit langem auf Ibanez-Modelle

Zakk Wylde (der seine Les Pauls grundsätzlich

mit EMG-Pickups bestückt) bis Dave Mustaine

(der Seymour Duncans Aktiv-Set bevorzugt).

Wer hingegen eher auf traditionellere Sounds

mit weniger Gain steht, ist vermutlich mit her-

kömmlichen passiven Humbuckern, die einen

offeneren und runderen Sound übertragen,

besser dran.

Um mehr klangliche Vielfalt herauszuho-

len, sind viele Gitarren auch mit einer Mixtur

aus Humbucker und Singlecoil versehen. Sehr

häufig findet sich ein kraftvoller Humbucker in

der Stegposition, gepaart mit zwei Singlecoils;

manchmal sind es auch zwei Doppelspuler

mit einem Singlecoil in der Mitte. Besonders

effektiv sind solche Bestückungen, wenn

die Humbucker im Parallelbetrieb mit einem

Singlecoil gesplittet werden. Dabei wird eine

Spule kurzgeschlossen, und sie funktionieren

und klingen dann wie ein Singlecoil (zumin-

dest so ähnlich). Ibanez hat dieses Prinzip

Mitte der 80er Jahre mit der JEM-Gitarre für

Steve Vai etabliert. Seitdem ist das zu einer Art

Industriestandard geworden.

Clevere Verschaltung

Viele Hersteller machen sich die Splitmöglich-

keit der Humbucker zunutze und verzichten

dabei ganz auf einen zusätzlichen „echten“

Singlecoil. Auch mit einer cleveren Verschaltung

zweier Doppelspuler lässt sich eine breite

Klangpalette erzielen, was zum Beispiel PRS

auch schon seit über 20 Jahren eindrucksvoll

vorführt. Entscheidend für den Anwender,

sprich Musiker, ist allerdings, dass sich die

ganze Fülle an Sounds in der Praxis auch ver-

nünftig bedienen lässt. Dafür gibt es immer

verschiedene technische Möglichkeiten.

Daher sollte man sich Instrumente mit kom-

plexeren Schaltmöglichkeiten im Laden unbe-

dingt erklären lassen und dann ausprobieren,

ob man damit auch wirklich klarkommt. Der

eine bedient einen sechsstufigen Drehschalter

à la PRS problemlos, der andere mag lieber

einen Toggleswitch (Dreiwegkippschalter à la

Gibson) plus Split-Funktion im Tone-Poti, und

der nächste braucht für seine Performance

unbedingt einen einfachen Fünfwegschalter.

(Wobei diese Dinger nur in der Handhabung

für den Musiker „einfach“ sind; unter der Haube

geht es da schon ein wenig komplizierter zu.)

Kurzum, die Sound-Auswahl und die

Bedienung sollten unbedingt zum gespielten

Stil und zur eigenen Spielweise passen. Und

das muss man schon selbst herausfinden, in-

dem man eben verschiedene Instrumente und

Elektronikbestückungen intensiv antestet.

Arne Frank

Carlos Santana bekam seine Traumgitarre gebaut – von keinem

Geringeren als Paul Reed Smith

Checkliste: Auswahlhilfe Gitarren

Spiele ich eher mit moderater Lautstärke und mit

wenig Gain/Übersteuerung und bevorzuge einen

warmen, natürlichen und eher luftigen Ton?

Dann sind Semiacoustics oder sogar Hollowbody-

Modelle für mich genau das Richtige! Vor allem

traditioneller Blues, Jazz oder Rockabilly klingen

damit schön authentisch.

Spiele ich lieber laut und/oder mit viel Gain/

Übersteuerung und möchte einen aggressiveren,

„elektrischen“ Sound mit mehr Sustain?

Hier schlägt die Stunde der massiven„Brettgitarre“!

Je lauter und verzerrter es werden soll, desto stär-

ker spielt eine Solidbody ihre Trümpfe aus.

Ist mein Klangideal laut und drahtig, aber eher

clean bis crunchy, oder möchte ich einen besonders

„effektvollen“ und spacigen Sound?

Für Spielarten wie Country, Funk, Pop aber auch

traditionelle Surf- und Space-Sounds sind leicht

gebaute Instrumente mit geschraubtem Hals und

Singlecoil-Tonabnehmern erste Wahl.

Soll mein Sound betont druckvoll, fett und singend

rüberkommen?

Dann ist es sinnvoll, sich für einen dicken, einge-

leimten Hals, einen massigen Korpus und eine

kraftvolle Humbucker-Bestückung zu entscheiden.

Zu schwer sollte die Gitarre aber nicht ausfallen,

damit man sie auch längere Zeit schmerzfrei spielen

kann.

Stehe ich auf ultraharte Riffs mit extremer Verzerrung

und/oder stimme die Gitarre tiefer als im Standard-

Tuning?

In diesem Fall ist ein Instrument mit etwas längerer

Mensur sinnvoll. Es muss keine Baritongitarre sein,

auch die ca. 20 mm längere Fender-Variante ist hier

der Gibson-typischen 628-mm-Mensur überlegen

und liefert dabei bereits einen präziseren, weniger

schwammigen Ton. Und auch die etwas technischere

und kühlere Wiedergabe aktiver Pickups hilft hier

häufig weiter.

Spiele ich hauptsächlich im Sitzen oder im Stehen?

Extravagante oder zackig geformte Solidbodys sehen

zwar auf der Bühne cool aus, lassen sich aber im Sitzen

kaum spielen. Das erschwert das Üben beträchtlich

– sofern man dabei nicht sowieso permanent vor

dem Spiegel post. Große Archtop-Gitarren wiederum

machen im Sitzen keine Probleme, können aber

je nach Statur und Haltung des Spielers im Stehen

ziemlich unbequem werden. Also: unbedingt vorher

ausprobieren, ob die Haltung bequem ist!

www.guitar.de

Gitarren Markt 2008/09

17